Über die Vor- und Nachteile einer Heizung sollte man nicht mehr bloggen müssen. Hierüber gibt es Beiträge in Hülle und Fülle. Eine weniger beschriebe Art der Beheizung eines Gebäudes ist jedoch die Wandheizung. Ähnlich wie Fußbodenheizungen und im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkörpern überträgt sie die Wärme von Wärmeerzeuger durch Strahlung und nicht durch Konvektion, also Bewegung der Luft. Dabei wird auch nicht die Luft erhitzt, sondern nur der menschliche Körper oder Gegenstände im Raum.

Schlagwort: <span>Gebäude</span>

Und auch so was gibt es in der Baupraxis! Hiernach werden energetische Einsparungen, die z.B. durch effizientere Technologien möglich werden, durch vermehrte Nutzung zunichte gemacht. Jede neue Technik setzt also letztlich nicht weniger sondern mehr Ressourcen in noch kürzerer Zeit um und bewirkt eine Überkompensation des Einspareffektes. Und dieser Rebound-Effekt wird jetzt von der EU untersucht, unter anderem im Bezug auf den Energieverbrauch von und in Gebäuden.

Modernisiert man einen Altbau energetisch, wird dieser meist in Wand und/oder Dach gedämmt und mit neuen Fenstern versehen. Doch hier beginnen auch schon die Probleme, nein, Herausforderungen. Durch die Modernisierungsmaßnahmen wird das Gebäude dichter und der Taupunkt verlagert sich in Teile der Gebäudehülle, in denen er besser nicht sein sollte. Es kommt, wie er kommen muss und durch unzureichendes Lüften beginnen Schimmelpilze zu wachsen. Um die Luftqualität und die Energieeinsparungen in solchen Fällen zu verbessern oder generell Enttäuschungen vorzubeugen, kann man bei Modernisierungen also mit Vorteil eine Lüftungsanlage einplanen. Doch wo bringt man die Leitungen in einem Altbau am Besten unter?

Modernisiert man einen Altbau energetisch, wird dieser meist in Wand und/oder Dach gedämmt und mit neuen Fenstern versehen. Doch hier beginnen auch schon die Probleme, nein, Herausforderungen. Durch die Modernisierungsmaßnahmen wird das Gebäude dichter und der Taupunkt verlagert sich in Teile der Gebäudehülle, in denen er besser nicht sein sollte. Es kommt, wie er kommen muss und durch unzureichendes Lüften beginnen Schimmelpilze zu wachsen. Um die Luftqualität und die Energieeinsparungen in solchen Fällen zu verbessern oder generell Enttäuschungen vorzubeugen, kann man bei Modernisierungen also mit Vorteil eine Lüftungsanlage einplanen. Doch wo bringt man die Leitungen in einem Altbau am Besten unter?

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) werden verschiedene Verfahren angeboten, auf Grundlage welcher der Energieverbrauch von Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden berechnet werden kann. Die zugelassene Anwendung dieser Verfahren hängt unter anderem davon ab, ob ein Neubau oder eine Änderung im Bestand vorliegt. Für letzteren Fall wurde zur Klärung der Unterschiede zwischen einer reinen Nutzungsänderung und einer baulichen Änderung im Teil 14 der Auslegungsfragen zur EnEV folgender Leitsatz veröffentlicht:

Wer aufgrund der Überschrift einen technischen Widerspruch im Folgenden vermutet, liegt leider falsch. Die Kühlung von Gebäuden, Waren oder Lebensmitteln erfolgt sehr häufig über die Nutzung „wärmerer“ Energiequellen. Jeder Kühlschrank funktioniert nach diesem Prinzip, wenn er die niedrigen Temperaturen in seinem Inneren mit Hilfe einer Wärmepumpe erzeugt. In der Überschrift steckt also kein Widerspruch. Paradox wird es allerdings, wenn man sich vor Augen hält, wie viel Energie man beim Einsatz einer Wärmepumpe – sei es zur Kühlung, sei es zur Erwärmung – ungenutzt an die Umwelt abgibt. Die Ineffizienz werden wir uns nicht mehr lange leisten können.

Das wesentliche Ziel des öffentlich-rechtlich geforderten Wärmschutznachweises lag ursprünglich einmal darin, den Energiebedarf von Gebäuden auf einfache Art und Weise vergleichbar zu machen. Dazu gab es ein einfaches Rechenverfahren und vorgegebene Standard-Randbedingungen. Das Ergebnis wurde als zumindest größenordnungsmäßig korrekt akzeptiert und abgeheftet. Solange es Wärmeschutzverordnungen gab, wurde nicht einmal die Anlagentechnik hinterfragt, da es beim Wärmeschutznachweis ausschließlich um die Qualität der Gebäudehülle ging. Seit es Energieeinsparverordnung gibt, ist dies alles ein wenig komplizierter.

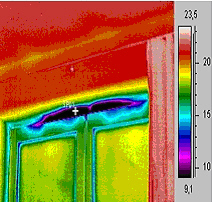

Alles hat sein Verfallsdatum. Die Butter im Kühlschrank, die Batterie in der Fernbedienung und auch Bauteile eines Gebäudes. Bei Letzteren lässt der Verfall allerdings hoffentlich ein wenig länger auf sich warten. Und man kann einiges gegen den Verfall tun, indem man die Bauteile regelmäßig Instand hält. Wogegen man mit Farbe oder Dichtmasse jedoch nicht viel tun kann sind konstruktionsbedingte Schwachstellen. Diese äußern sich gerade bei Fenstern auch für den Laien relativ deutlich, meist in Form von sogenannten Wärmebrücken. Doch was versteht man unter diesem Begriff und was kann man gegen Wärmebrücken tun?

Alles hat sein Verfallsdatum. Die Butter im Kühlschrank, die Batterie in der Fernbedienung und auch Bauteile eines Gebäudes. Bei Letzteren lässt der Verfall allerdings hoffentlich ein wenig länger auf sich warten. Und man kann einiges gegen den Verfall tun, indem man die Bauteile regelmäßig Instand hält. Wogegen man mit Farbe oder Dichtmasse jedoch nicht viel tun kann sind konstruktionsbedingte Schwachstellen. Diese äußern sich gerade bei Fenstern auch für den Laien relativ deutlich, meist in Form von sogenannten Wärmebrücken. Doch was versteht man unter diesem Begriff und was kann man gegen Wärmebrücken tun?

Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. hat einen Leitfaden zur Verringerung von Schallbelastungen aus Wärmepumpen veröffentlicht. Ein nicht ganz unwesentlicher Beitrag, wenn man bedenkt, dass Wärmepumpen an der Wärmeversorgung von Gebäuden heute schon einen Anteil von etwa 10% haben. Doch Wärmepumpen können sowohl bei einer Aufstellung in Gebäuden als auch an der frischen Luft Schallemissionen erzeugen, die es nach vorherrschenden Standards zu begrenzen gilt. Planung und fachgerechte Ausführung sind dabei das A und O.

Der Bundesverband Wärmepumpe e.V. hat einen Leitfaden zur Verringerung von Schallbelastungen aus Wärmepumpen veröffentlicht. Ein nicht ganz unwesentlicher Beitrag, wenn man bedenkt, dass Wärmepumpen an der Wärmeversorgung von Gebäuden heute schon einen Anteil von etwa 10% haben. Doch Wärmepumpen können sowohl bei einer Aufstellung in Gebäuden als auch an der frischen Luft Schallemissionen erzeugen, die es nach vorherrschenden Standards zu begrenzen gilt. Planung und fachgerechte Ausführung sind dabei das A und O.